相続手続き、全部を自分でやろうと思ったことはありませんか?

不動産の名義変更、銀行口座の解約、生命保険の請求…。

一つひとつはシンプルに見えても、いざ始めると「どの書類を集める?」「期限に間に合う?」と疑問だらけになります。

実際、多くの方が途中で「これは大変だ」と感じ、専門家への依頼を検討されています。

そこで便利なのが「相続手続きの代行サービス」。

ただし、どこに依頼するかで結果が大きく変わることをご存じでしょうか?

1.どこまで代行してくれるのかを確認する

「相続手続き代行」といっても、サービス範囲は事務所ごとに大きく違います。

最初に「どこまで対応してくれるのか」を確認しないと、後で思わぬ手間が増えるのです。

よくあるサービス範囲

- 司法書士事務所:不動産の名義変更(相続登記)が中心

- 行政書士や代行業者:戸籍収集や役所の手続きが中心

- 弁護士事務所:相続トラブルなどが中心

- 税理士事務所:相続税申告などが中心

- ワンストップ型事務所:司法書士+税理士+行政書士が連携し、ほぼ全部を一括対応

よくあるお悩み

Aさんは銀行口座の解約もお願いしたつもりでした。

ところが依頼先は「不動産登記だけ対応」。結局、銀行対応は別の事務所に頼み直すことに。

時間も費用も二重にかかってしまいました。

依頼前のチェックポイント

- 「自分が全部任せたい範囲」をカバーしているか

- 相続税申告まで対応できる税理士と提携しているか

👉 最初に確認すべき流れはこうです:

- 依頼範囲を確認する

- 不足があれば追加依頼の可能性を考える

- ワンストップ型かどうかを見極める

2.費用の仕組みをチェックする

「相続手続きの代行は高いらしい…」と耳にしたことはありませんか?

実際に「予想外の金額になった」という声は少なくありません。

費用体系の3つのパターン

- 定額制:一式で〇万円。わかりやすいが、内容が限定されていることも。

- 積み上げ制:手続きごとに金額が加算。範囲が広いと費用がふくらむ。

- 財産の金額に比例:相続財産の〇%といった形。財産が大きい人は注意。

よくあるお悩み

Bさんは「10万円で済む」と思って依頼しました。

しかし実際は「登録免許税」「戸籍収集費用」などが別途請求され、最終的に20万円を超えてしまいました。

確認しておくべきこと

- 見積もりに「実費(登録免許税や印紙代など)」が含まれているか

- 戸籍や住民票の収集が料金に含まれるか

- 不動産が複数ある場合、追加費用は発生するか

👉 費用確認の流れはこうです:

- 基本料金を確認する

- 実費や追加費用を確認する

- トータルでいくらかかるのかを必ず確認する

3.専門家の資格と経験を確認する

相続手続きには多くの専門分野が関わります。

「誰に頼めばいいの?」と迷う方は多いのではないでしょうか。

主な専門家と担当できる分野

- 司法書士:不動産の相続登記を扱う専門家

- 税理士:相続税の申告を唯一扱える専門家

- 行政書士:戸籍収集や役所提出書類の作成を担当することが多い

- 弁護士:相続人同士の争いがある場合の代理

よくあるお悩み

Cさんは「全部司法書士に任せられる」と思って依頼しました。

しかし不動産登記以外は対象外で、税務申告は別途税理士に依頼し直す必要がありました。結果、時間も費用も二重に。

確認しておくべきこと

- 依頼する事務所にどんな資格者が在籍しているか

- 税理士や弁護士と提携しているか

- これまでの実績や件数はどれくらいか

👉 チェックの流れはこうです:

- 資格者の有無を確認

- 他分野の専門家との連携を確認

- 実績を確認

4.サポート体制と連絡のしやすさを確認する

相続手続きは短くても数か月、長ければ1年以上かかることもあります。

その間、「依頼したのに音沙汰がない」と感じると大きな不安になりますよね。

確認すべきサポート体制

- 連絡方法:電話、メール、LINEなど複数の手段があるか

- 進捗報告:定期的に状況を知らせてくれるか

- 担当者の一貫性:途中で担当が変わらず最後までサポートしてくれるか

よくあるお悩み

Dさんは「代行に任せたのに、2か月連絡なし」。ようやく問い合わせると「担当者が退職して引き継ぎ中」との返答。結局、手続きが大幅に遅れてしまいました。

👉 安心できる流れはこうです:

- 最初の面談で連絡体制を確認

- 定期報告の頻度を確認

- 担当者の変更リスクについても聞いておく

5.トラブル時の対応力を確認する

代行サービスは事務的な手続きを進めるのが基本です。

しかし、相続人同士で意見が対立すると、代行だけでは前に進めなくなることがあります。

よくあるトラブル例

- 不動産を「売却したい人」と「住み続けたい人」で対立

- 預貯金の分け方で不公平感が生まれる

- 相続人が多く、全員の署名・押印が揃わない

確認しておくべきこと

- トラブルが起きた場合、どう対応してくれるのか

- 弁護士など専門家と連携できる体制があるか

- 中立的に進行してくれるか

よくあるお悩み

Eさんは「相続人同士で意見が合わない」状況に直面しました。

依頼した事務所は対応できず、結局弁護士を探すところからやり直しに。最初から「提携弁護士あり」の事務所を選んでいればスムーズだったのです。

FAQ:相続手続きの代行に関するよくある質問

Q1. 相続手続きの代行は司法書士に頼むのがよいのですか?

A. 不動産の名義変更は司法書士が専門ですが、銀行口座や相続税などは別の専門家が必要です。ワンストップ対応できる事務所を選ぶと安心です。

Q2. 相続手続きの代行費用はどのくらいかかりますか?

A. 数万円〜数十万円と幅があります。財産の規模や依頼内容によって変わるため、必ず見積もりを取りましょう。

Q3. 自分で相続手続きを進めるのと比べて、代行を頼むメリットは何ですか?

A. 手続きの漏れを防げること、時間と労力を大幅に節約できることが大きなメリットです。特に不動産や銀行口座が複数ある場合は代行を活用した方がスムーズです。

Q4. 代行を依頼したあとにトラブルが起きたらどうなりますか?

A. 基本的には代行業務は中立的に進めるだけですが、トラブルが生じた場合は弁護士など専門家と連携して対応する体制があるかを確認すると安心です。

まとめ

相続手続きの代行は便利なサービスですが、依頼先を間違えると「費用がかさむ」「手続きが漏れる」「連絡が途絶える」といった後悔につながります。

確認すべきは以下の5点です。

- どこまで代行してくれるのか

- 費用の仕組み

- 専門家の資格と経験

- サポート体制と連絡のしやすさ

- トラブル時の対応力

👉 この5つを事前に押さえておけば、「任せて良かった」と思える代行先を見つけられるはずです。

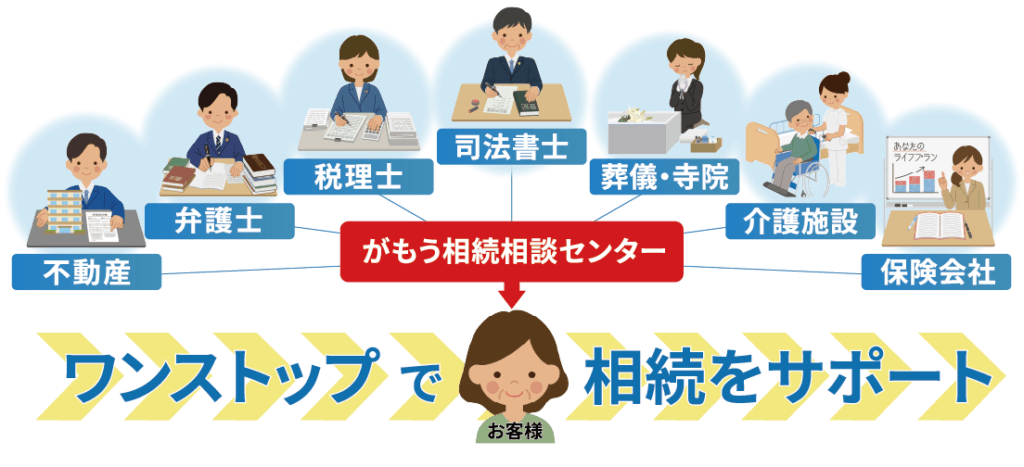

弊社は幅広い提携のワンストップ業者です

弊社、がもう相続相談センターは司法書士法人(本上崇司法書士法人)運営になりますが、

税理士/弁護士/不動産業者など相続にまつわる様々な専門家と提携がございます。

お客様のご要望、課題解決に適したアプローチで、ご提案が可能です。

また、窓口1つで対応可能ですので、「何を相談したらいいかもわからない」という疑問にお答えすることができます!

弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。

ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊

あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。